Source:https://diamond.jp/articles/-/357326?page=3

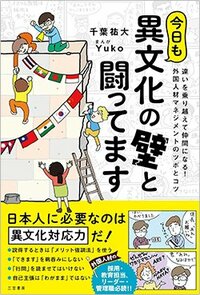

異文化が交わる環境で働く際のカギは、文化の「違い」を理解し、活かすことだ。インド人のジュガール精神やインドネシア人の感情管理、日本人と合うミャンマー人の特性など、多様な価値観に触れることで、新たな仕事の可能性が広がる。互いの違いを尊重する異文化交流のヒントとは?※本稿は、千葉祐大著、Yukoイラスト『今日も異文化の壁と闘ってます:違いを乗り越えて仲間になる!外国人材マネジメントのツボとコツ』(三笠書房)の一部を抜粋・編集したものです。

「ダメ元でやる」「絶対にノーと言わない」

インド人が驚くような行動をする理由

同書より転載

同書より転載「何でもダメ元でやって、結局ダメな結果に終わる」

「大きな仕事をするときでも、準備や段取りをあまりしない」

「はた目には難しそうでも、絶対にノーと言わない」

これらは、インド人と働いた経験がある日本人が語る「インド人あるある」です。

インド人の中には、日本人から見ると驚くような行動をする人がいます。ただ、それで「インド人はおかしい」と決めつけてはいけません。こうした行動の背景には、ちゃんと理由があるからです。

インド人のマインドには、「ジュガール」という生きる知恵が浸透しています。目の前で起きたトラブルは、目の前にある資源を使って乗り越えられるという発想です。

多くのインド人は、「必要な資源がなくても、ジュガールを発揮して工夫すれば解決できる」と考えています。英国レガタム研究所の調査によれば、インド人ビジネスパーソンの81%が、「成功できたのはジュガールのおかげ」と信じているといいます。

ジュガールは、予定したプロセスを順番に積み重ねていく日本人のやり方とは真逆の発想です。だから、「日本人とインド人を足して2で割ったら、最強のビジネスパーソンになる」というジョークを言う人もいるくらいです(笑)。

インドネシア人は、「世界一怒らない人たち」といわれます。彼ら彼女らは怒りの感情を表に出すことを避け、つねに穏やかで冷静な態度を心がけます。インドネシア人の中に、調和を重視し、感情を抑えることをよしとする価値観があるからです。

以前テレビ番組で、「街で肩がぶつかっても怒らない国」のランキングを紹介していたのですが、世界1位にランクされたのはインドネシア人でした(ちなみに2位はフィンランド人、3位が日本人)。

2019年にガジャマダ大学が実施した調査でも、「怒りを抑えることが重要」と考えるインドネシア人の割合は、92.3%に達しました。怒りは人間関係を壊したり、社会の秩序を乱したりする原因になると考える人が多いといいます。

だから、くれぐれもインドネシア人の前で怒りの表情を見せてはいけません。感情的な態度を示す人に、彼ら彼女らが信頼や尊敬の気持ちを抱くことはありません。むしろ、「感情をコントロールできない弱い人間」と軽蔑されるのがオチですから、怒っても損しかないでしょう。インドネシア人をマネジメントする際は、とにかく感情的にならないことがポイントです。

一緒に働くネパール人の

モチベーションを上げよう

同書より転載

同書より転載日本を目指すネパール人が激増しています。特に留学生として来日するケースが目立ちます。最近のニュースでも、ネパール人留学生の数が、中国人留学生に次いで2番目に多くなったことが報道されました。

とはいえ、すぐに帰国するつもりで留学に来るネパール人はあまりいません。卒業後も引き続き、日本で生活したいと思っている人が大半でしょう。

2023年に公表された出入国在留管理庁の調査結果でも、「10年以上日本に滞在したい」と考える在日ネパール人の割合が85%に達しました。これは調査対象10カ国の中で、1番高い割合です。ネパール人の多くは、永住権を取ってできるだけ長く日本にいたいと考えているのです。

理由はネパールの経済状況にあります。長く続いた内戦とネパール大地震の影響によって、国に戻っても条件のよい就労先が見つからないのです。というか、そもそも国内に仕事がないので日本に来ている、といったほうが正しいでしょうか。

そのためネパール人に対しては、「長く日本にいられる環境をつくってあげる」ことがインセンティブになります。たとえば正社員としての長期雇用を約束すれば、彼ら彼女らのモチベーションがグンと上がるのは間違いないでしょう。

ミャンマー人が日本人と

フィーリングが合う納得の理由

同書より転載

同書より転載ここ数年、以前よりミャンマー人が増えていることにお気づきでしょうか?

じつはいま、ミャンマーの政治が混乱状態にあるため、国を出て日本に来る若者が急増しているのです。

ミャンマー人の特性には、日本人と似た点が多くあります。アジアでビジネスをしている日本人に聞いても、「これほどフィーリングの合う外国人はいない」と声をそろえるほど。

というのもミャンマー人は、「忍耐強い」「きれい好き」「献身的」など、日本の職場に馴染みやすい特性をたくさん持っているのです。遵法意識が高く、犯罪を犯す人が少ないのもミャンマー人の特徴です。

これは、ミャンマー人の9割が信仰する「上座部仏教」の影響が大きいといわれます。上座部仏教は、輪廻転生を信じ、現世で徳を積めば来世でよい生活ができるという考え方が基本です。だからミャンマー人は、自己犠牲の精神が強く、人の嫌がることでも進んでやろうとします。

ミャンマー人が日本企業にフィットしやすいのは、こうした価値観が日本人の好みにピッタリ合うからなのです。

バングラデシュ人にはなぜ

「超親日」の人が多いのか?

同書より転載

同書より転載「親日国」と聞いて、みなさんはどの国を思い浮かべますか?台湾、タイ、ベトナム、インドネシア、ミャンマーといった国をあげる方が多いかもしれません。ただ、こうした国に負けないくらいの親日国があります。それはバングラデシュです。

『今日も異文化の壁と闘ってます:違いを乗り越えて仲間になる!外国人材マネジメントのツボとコツ』(三笠書房)

『今日も異文化の壁と闘ってます:違いを乗り越えて仲間になる!外国人材マネジメントのツボとコツ』(三笠書房)千葉祐大著、Yukoイラスト

以前、JETROがダッカ市内の大学生に行ったアンケートでも、日本は「重要な国」「好きな国」「訪れたい国」「学びたい言語」のすべての項目で、上位1~3位にランクインしました。じつはバングラデシュは、親日を上回る「超親日」の国なんです。

1971年にパキスタンから独立した際、西側諸国の中でいち早く独立を承認したのが日本だった、というのが1番の理由です。また、度重なる災害に見舞われたときに、日本が多額の援助をしてくれたことを、バングラデシュの人たちはよく覚えています。日本に対する感謝の気持ちを、いまだに多くの人が持っているのです。

近年、日本を目指すバングラデシュの若者が着実に増えてきました。留学生の数はアメリカ人やタイ人を上回り、すでに全体で9番目の多さです。これまでの日本とのかかわりをふまえると、今後さらに日本を目指すバングラデシュ人が増えてくるのは間違いないでしょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿